株式会社ジャパン・マーケティング・エージェンシー

企画部 ディレクター 牛堂雅文 / 企画部 大沼瑠奈

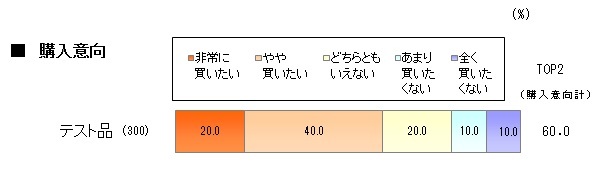

●「購入意向60%」

例えば、ある製品開発のためにプロダクト調査を実施して、「『買いたい』という購入意向計(TOP2)が60%」といった調査データが得られたとします。さて、この「購入意向60%」という数字、喜ぶべきものでしょうか?問題視すべきものでしょうか?

既にお気づきの方も多いかもしれませんが、比較対象のない「60%」という数字単独では判断がしにくく、一概に良い・悪いと言いにくくなります。

もちろん、この文章をご覧の方の中には、製品カテゴリーごとにこの位の数字がないといけない…といった基準値を感覚でお持ちかもしれません。しかし、それも過去の知見と比べた「比較」であり、数字単独での判断ではないでしょう。

今回はこの「比較の視点」について述べたいと思います。

(※回答分布の「%」で議論を進めますが、購入意向の「平均スコア」で語っても同じ話となります。)

(※回答分布の「%」で議論を進めますが、購入意向の「平均スコア」で語っても同じ話となります。)

●回答と実際のズレ

まず、調査で「買いたい」と回答した人が、製品の発売後、回答通りに買ってくれれば話は簡単です。その場合、統計的誤差はあるにせよ、対象条件通りの人であればおよそ60%が買ってくれるはずです。

しかし、調査の環境は「バイアスを排除し、一定環境となるようコントロール」しますので、どうしても「実験室的」であり、現実と全く同じ環境にはなりません。調査で使う容器が普段使っているものと異なっていたり、テスト品にはコンセプト文があったり、調査会場は「使用や購買のシチュエーションと同じ」とは言えなかったりします。

広告や店頭プロモーションもありません。そもそも自分の財布からお金を出すわけでもありません。

例として「風邪薬」を思い浮かべて頂けると分かりやすいでしょう。風邪もひいていない元気な時に、余計なものが目に入らない「調査会場」で選ぶ「風邪薬のパッケージ・銘柄」と、風邪で熱があり注意力も落ち、フラフラしている時にお勧めや店頭プロモーションもあるドラッグストアで選ぶ「風邪薬のパッケージ・銘柄」に多少のずれがあるのはやむ得ないでしょう。

購入意向も調査結果と実際では、多少ずれがあると考えるべきです。

では、そういった「ずれ」もある上で、先ほどの「購入意向60%」をどう捉えるのか?というのが現実的なマーケティングリサーチの課題です。ただ、こういった「ずれ」は、特定ブランドや特定の製品にだけ起こるものではなく、全てのブランド・製品に発生しますので、話は比較的シンプルであったりします。

●比較の視点

そこで「比較の視点」が用いられます。

まず、プロダクト調査においては、大半のケースで「何かとの比較」がなされます。「現行品」と開発中の「テスト品」の比較、テスト品の「A案」と「B案」の比較、「競合製品」と「自社製品」の比較などです。

実際の購買シーンでも、選択肢がそれしかないケースはまれで、大体何かと比較された上で購入されますので、「比較」という判断方法は妥当と言って良いでしょう。

そして、「ノーム値」などと呼ばれ、過去の調査結果を積み上げて購入意向の平均などの数字を算出し、それと比較される時もあります。

これは経験値を積み重ねる発想でして、「過去に調査した中でも、かなり上位の評価である」「かなりの売り上げを上げた製品Xと同程度である」といったことが分かります。長年調査を実施された企業で、データの蓄積があるのであれば、その恩恵に預かれます。

CS調査(顧客満足度調査)では「昨年」と「今年」を比較し満足度が改善しているかを把握したり、「全社平均」と「○○支社」、あるいは「△△部門」の比較、「他社」と「自社」の比較等がなされます。

イメージ調査では、「昨年の自ブランド」、「競合ブランド」、「自社の他のブランド」などと比較がなされます。

ただ、ノーム値で比較しようにも類似調査など前例がなく、今回が初回となる調査もあります。さらに競合もない場合ですと、単純に「男性」と「女性」、「年代別」、「世帯収入別」、「ユーザー/非ユーザー」などの「分析視点」を用いて比較を行います。

ですので、そういった「何かの比較対象」と比べ購入意向が上回った、下回った、ほぼ同等である、だから良い/悪いといった判断がなされます。 (この上回った、下回ったという判断に「有意差検定」が用いられることがあります。)

●購入意向60%は良いのか?悪いのか?

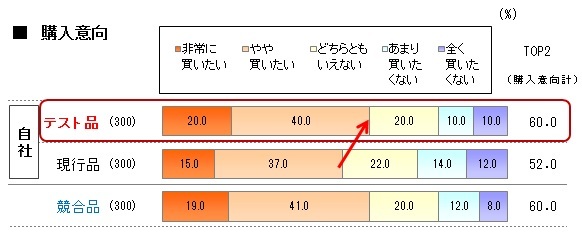

ここで「購入意向60%」の話に戻りますと、

「現行品」の購入意向が 52%、「テスト品」の購入意向が 60%、95%の有意水準で有意差もある…

「競合」の購入意向は 60%で、今まで差をつけられていた評価がほぼ並んだ。

という結果であれば、発売にGoサインがでそうです。 (下図参照)

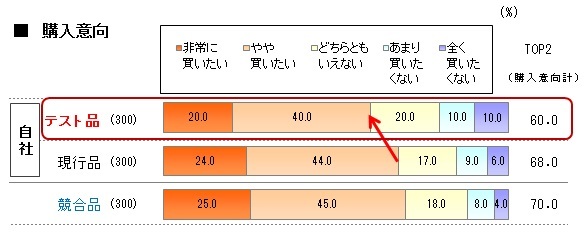

逆に、

「現行品」の購入意向が 68%、「テスト品」の購入意向が 60%、95%の有意水準で有意差あり、

「競合」の購入意向は 70%で、大きく差をつけられた…

という結果であれば、さらなる改良等が必要であり、Goサインは出せそうにありません。

同じ「購入意向60%」でも結果は真逆となります。

●比較の視点をどう設定するか

このように比較対象を用いて判断することが、マーケティングリサーチでは一般的となっていますので、「比較対象を何にするのか?」が重要になります。

基本的に競合を決める視点は「ターゲット層の消費者」が「普段何を利用していて、購入時に何と比較をしそうか?」という発想となります。

競合は、誰でも思い浮かべるような「明確なライバル」があるケースもありますが、「実売データでライバル的な順位にある製品」や「店頭で近くに配置されている製品」、「ブランドの流出入先」などで比較対象を決めることが多いようです。

また、「新しいカテゴリーの製品で、類似製品がない場合」は、同じ目的に使われているものを比較対象にすることもあります。もし、昔に戻り、「市販の風邪薬」が初めて発売されるとすると、医者にかかる時間・手間・費用あたりと比べるのが良いかもしれません。もちろん、「比較対象を用意することが必須だ」というわけではありません。

類似するものの全くない、「オンリーワン」の存在であれば、比較すること自体が不自然になるかもしれません。

ただ、調査を実施して、「で、結果は良かったのか、悪かったのか?」という疑問に答えやすくするには、「比較の視点」は重要になります。

ですので、「どんな報告書が書けそうか?」という「アウトプット」をイメージすると、「何と比較するべきか」、「比較の必要はないのか」など、自ずと見えてくるであろうと思います。

「調査票を作成した時点で、既にアウトプットイメージが見えている」そういった状態が望ましく、アウトプットを意識して「一問一問の位置づけ」が見えれば、過不足ない適切な調査票作成も可能となります。

「たかが比較、されど比較」、実にベーシックな点ではありますが、そこを意識しながら調査を設計し、アウトプットをどのように活用するのか考えて頂けますと、結果をより有効活用しやすい調査になるものと考えています。

▼内容の一部をyoutube動画でもお伝えしています。よろしければ記事とあわせてご覧ください。

JMA ピンポイントセミナー

購入意向60%は良いのか、悪いのか

JMAメールマガジンへのご登録はこちらからお願い致します。